Ihre prominenteste Schlagkraft hat die UNESCO-Konvention in den letzten 20 Jahren sicherlich in internationalen Auseinandersetzungen entfaltet. Denn sie stellt unmissverständlich rechtlich klar: Wenn es um Kultur und die Ermöglichung ihrer vielfältigen Ausdrucksformen geht, dürfen Staaten eingreifen, auch in die Macht global agierender Konzerne. Sie können und müssen verpflichtet werden, die Rechte von Künstler*innen zu wahren, Profit aus der Verwertung künstlerischen Schaffens in die Kunst- und Kulturproduktion zu reinvestieren oder Inhalten Sichtbarkeit zu ermöglichen, selbst wenn es sich um vermeintliche Nischen- oder Minderheiten-programme handelt.

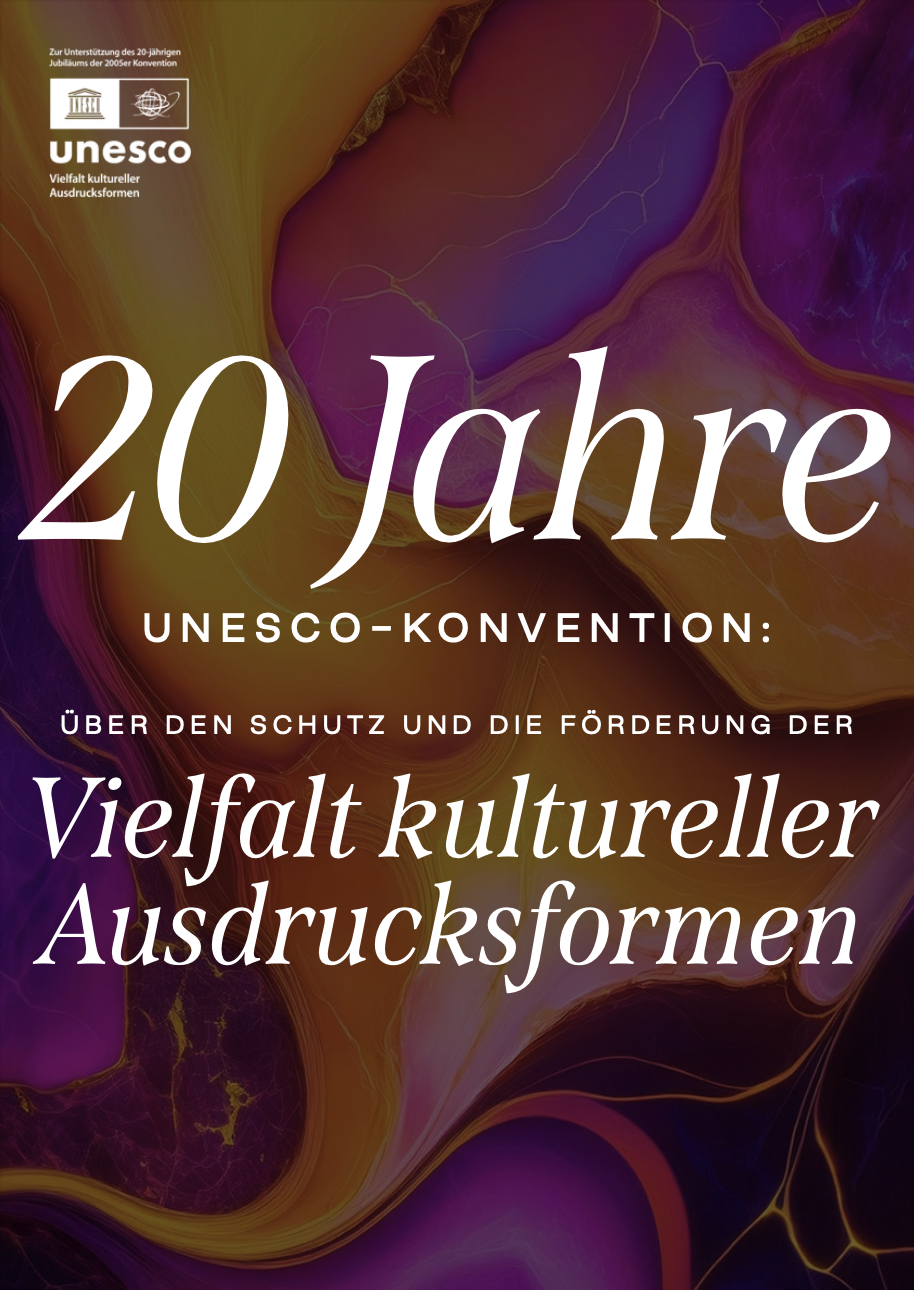

Diese Auseinandersetzungen vollziehen sich bis heute für die breite Öffentlichkeit zumeist im Verborgenen. Doch sie bestimmen wesentlich, was überhaupt noch eine Chance hat, geschaffen und sichtbar zu werden – ganz gleich ob im Radio, im Fernsehen, auf einer Streaming-plattform oder in online Suchergebnissen und Empfehlungssystemen. Zwar musste die Zivilgesellschaft immer wieder gegenüber der Politik die Umsetzung der Konvention in Erinnerung rufen und einfordern – doch im Wesentlichen agierten Zivilgesellschaft und Politik in Österreich zumindest bislang Hand in Hand auf Basis eines gemeinsamen Grundverständnisses: Der Überzeugung, dass es eine aktiv steuernde und intervenierende Politik braucht, um eine Vielfalt an Kunst und Kultur – von der Produktion bis zur Teilnahme daran, jenseits des Diktats des freien Spiels des Marktes für alle zu ermöglichen und nachhaltig abzusichern.

Doch hier hört weder der Anspruch der UNESCO-Konvention, noch jener der Zivilgesellschaft auf: Denn betrachtet eins die nationale Politik unter der Lupe der Konvention, so entzünden sich unter ihrem Brennglas ganz in Entscheidungs- und Empfehlungsgremien andere Fragen: Was hat eine Chance, geschaffen und sichtbar zu werden? Oder präziser: Wer kann an der Kunst- und Kulturproduktion teilnehmen und unter welchen Bedingungen? Aber vor allem: Welche steuernde und intervenierende Rolle soll die Politik einnehmen, um Vielfalt im Sinne der Konvention für alle zu ermöglichen und nachhaltig abzusichern? Ist es die Geburtslotterie, die über eine Fortschreibung der Teilnahmechancen an Kunst und Kultur bestimmt oder braucht es Maßnahmen, die zumindest darauf hinwirken, dass mehr Chancengerechtigkeit entstehen kann? Wie kann es sein, dass Frauen* in Kunst und Kultur in Österreich den größten Gender Pay Gap im Vergleich zu allen anderen Branchen hinnehmen müssen? Warum gilt es als selbstverständlich, dass für berufliche und öffentlich mitfinanzierte Tätigkeit in Kunst und Kultur keinerlei verpflichtende Mindeststandards der Entlohnung in Österreich gelten? Warum spiegelt sich die Diversität der in Österreich lebenden Menschen nicht durch verpflichtende Besetzungs- bzw. Kompetenzanforderungen wider? Warum werden die rechtlichen Möglichkeiten nicht ausgenutzt, bürokratische Schikanen bei der Visavergabe für Künstler*innen aus EU-Drittstaaten zu verhindern?

Es sind zivilgesellschaftliche Akteur*innen, die diese unangenehmen Fragen – die nur Bruchteile der Debatten darstellen – mit Verweis auf die UNESCO-Konvention in den letzten Jahren immer wieder aufgeworfen und sich als Partner*innen zur Entwicklung praxisnaher Lösungen angeboten haben. Wer die politische Entwicklung verfolgt, weiß, dass vieles davon gefruchtet hat, wenn auch mit ungewisser Halbwertszeit.

Denn der Blick auf die jüngsten globalen Entwicklungen, die sich auch in manchen lokalen Bestrebungen widerspiegeln, ist äußerst besorgniserregend. Wenn Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion verbannt werden sollen, so offenbart sich nicht nur wie brüchig ein vermeintliches Selbstverständnis, sondern auch wie wichtig die Konvention als internationales Rechtsinstrument ist. Denn sie stellt unmissverständlich klar: Der Verweis auf den Schutz nationaler (kultureller) Interessen ist niemals eine Rechtfertigung für die Beschneidung grundlegender Grund- und Menschenrechte.

Ja, die Konvention ist nur für jene 158 Staaten bindend, die sie bislang unterzeichnet haben. Doch diese stellen immerhin fast 80% aller Staaten weltweit. Damit werden die aktuellen Entwicklungen zur Nagelprobe der UNESCO-Konvention. Denn auch wenn die Herausforderung – abermals – unter dem Deckmantel wirtschaftlicher Interessen daherkommt, werden hier zutiefst kulturpolitische Grundsatzfragen verhandelt. In der Vergangenheit haben nicht zuletzt EU-Staaten wie Österreich in internationalen Kontexten das Banner der Konvention stets hochgehalten. Sie werden sich nun daran messen lassen müssen, ob sie dies weiterhin tun, mit allen Konsequenzen. Genauso, wie sie sich weiterhin daran messen müssen, ob auch die nationale Politikgestaltung den Ansprüchen der Konvention folgt. Daran zu erinnern und Handlungsbedarf einzumahnen, Lösungsvorschläge zu erarbeiten und deren Umsetzung zu überwachen, wird weiterhin zentrale Aufgabe zivilgesellschaftlicher Akteur*innen sein.

Doch wenn das Fundament der Konvention, das gemeinsame Grundverständnis im Sinne der Demokratie, Toleranz, gegenseitigen Achtung, der Förderung und des Schutzes der Vielfalt wegbricht, kann die Konvention auch nicht das Leuchtfeuer sein, das sie strahlend anbietet: als Navigationshilfe und Maßstab für die weitere konstruktive Politikentwicklung, an der es immer gemeinsam zu arbeiten gilt.

Yvonne Gimpel ist Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Kulturelle Vielfalt und Geschäftsführerin der IG Kultur Österreich.

Der Beitrag erschien erstmals in "20 Jahre UNESCO-Konvention Vielfalt kultureller Ausdrucksformen. Eine Festschrift", herausgegeben von der Österreichischen UNESCO-Kommission, Wien 2025 unter der Lizenz CC-BY-NC-SA 4.0